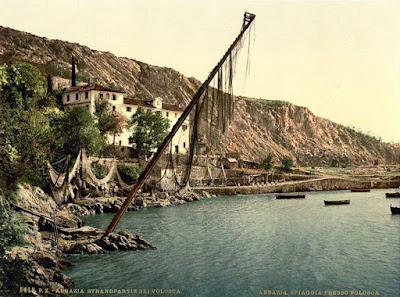

Una pratica antica, diffusa su entrambe le coste: grandi seppie venivano tagliate a metà e lasciate essiccare al sole e ai venti del mare.

|

| Per le “sepe seche” venivano scelte delle seppie grandi, attorno al chilo di peso, che venivano aperte a metà e poi messe ad essiccare al sole e ai venti salmastri della costa. Una cosa che si faceva anche coi polpi (Suhi štokalj). |

|

| Si toglievano le interiora, osso compreso, facendo molta attenzione a non rompere il sacchetto dell’inchiostro. |

👉Si infilavano pertanto due bastoncini di legno per tenerla aperta, tanto da sembrare quasi un aquilone e si infilava uno spago nella parte superiore. Finito il procedimento si stendeva al sole e si lasciava che essiccasse.

|

| Una seppia essiccata, sušene sipe in croato. |

👉La parte migliore erano i tentacoli, le “dresse”, che però erano di difficile masticazione in quanto la carne essiccata risultava particolarmente dura e, una volta ammorbidita, quasi “gommosa”. La si ammorbidiva con la saliva, tenendola in bocca quasi come i bastoncini di liquirizia.

Si staccavano di volta in volta piccoli pezzi che venivano mangiati così, al naturale.

👉Qualche volta venivano cucinate e per farlo prima le si reidratava lasciandole in ammollo nell’acqua per una notte per poi essere usate nei tipici piatti tradizionali, come l'invernale brodetto di polenta e seppie.

|

| Sulla costa veneziana: durante la bella stagione erano attaccate fuori dalle finestre quasi fossero un ornamento, una tradizione alla quale pochi, nel centro storico di Chioggia, rinunciavano. (Vecchia foto da Bloggante, parte del testo da sottomarinasmart) |