Il dialetto fiumano è fortemente ibridizzato con parole slave, una commistione profonda riportata alla luce da questa preziosa testimonianza di Rudi Decleva, autore di un'interessante "Piccola storia di Fiume 1847-1947".

Nota indispensabile: "gomila" in croato significa "mucio" (in fiumano/veneto) ossia "mucchio" in italiano. Notare anche che il termine "Gomila" viene impiegata dall'autore per designare la parte del centro storico del capoluogo fiumano che più gli si è impressa nella memoria di ragazzino nato e cresciuto in questa città di porto che prima di D'Annunzio era cosmopolita e poi divenne fanatica e fascista.

"Così se parlava una volta in Gomila" (dai ricordi di Rudi Decleva).

|

«Per le seppie e i calamari si usava la “pus’cia”, mentre la sogliola si

chiamava“svoja”, e la “racovizza” era il granchio, che individuava an-

che i “muli” del Nautico con il loro berretto da comandante.» (in foto:

granseola, scarpena e polenta) |

|

«Il pane si comprava da Chiopris o più in generale dal “pek”, mentre la

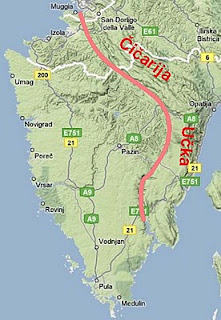

“rakia più prava” di tutte (la grappa) veniva dall’Istria, meglio se era

“slivoviza” (di prugne). La si beveva a “sluk” e non saprei dire le questa

parola era di etimo croato o tedesco.» (in foto la slivovica, grappa di pru-

gne, che rimane la rakija più consosciuta) |

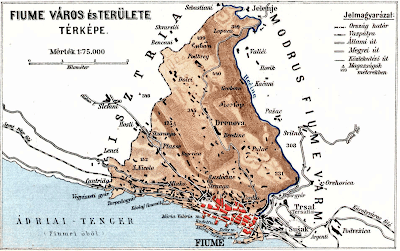

"Premetto che non ho mai fatto uso dei vari Dizionari fiumani, considerandomi un autodidatta per nascita, e siccome recentemente sono emerse osservazioni sul Forum Fiume di parole croate mancanti in alcune citazioni, apro questa trattazione con miei ricordi delle parole dialettali fiumane che mi vengono in questo momento in mente – che segnerò tra virgolette - relative alla “Gomila” vera e propria, dove ho abitato fino ai 18 anni, che – come scrive Giacomo Scotti nel suo recente Libro “Fiume – Cent’anni e più secoli alle spalle” – era così chiamata in antico perché deposito di immondizie ed era delimitata dall’Arco Romano alla Via Roma, che noi chiamavamo “ster”, e finiva con la “Gomiliza”, un’altra piccola area rappresentata principalmente dalla Calle dello Staio Romano (che aveva alle spalle la Via XXX Ottobre), dove i tedeschi avevano costruito una vasca

|

«Per mescolare la polenta le donne usavano il “palentar” di legno (un

mestolo di forma rettangolare), e la polenta con patate era la “compi-

rizza”, ma esse dovevano stare molto attente a togliere le “grudize”

(grumi), sennò i mariti brontolavano, mentre per mescolare le altre

pietanze e la “kassiza” si usava la “kuhariza” (il mestolo ovale) e per

assaggiare il sale nelle pietanze, il “paich” detto anche “caziol”.» |

contenente acqua da servire per eventuali incendi. Qui abitava il compianto e famoso Mici Marrè, saltato in aria col vagone in Zabiza.

Noi bambini vi giocavamo alle “s’cinke” (biglie) e usavamo moltissimo delle frasi che non saprei definire se erano croate o di altre origini: “anzakuli s’cietaz” e “passabote”. Una persona che era un poco di buono, era un “g-gnuss” (con la g gutturale) o un “drek”, mentre uno che non aveva voglia di lavorare era un “niscoristi”;

|

«Le “loganighe” si chiamavano anche “clobassizze” e quelle “kranjske”

(cragnoline) erano le migliori. La legna si comprava a ”buturize” dal car-

bonaio; le “blitve” (blede) e la “motoviliza” (valeriana) in Piazza delle Er-

be. “Lo “scoropich” lo portavano le “mlecarize”.» (in foto una klobasa slo-

vena alla griglia con ajvar e cipolla) |

se era un po’ tonto gli si diceva “trubilo” e se gli mancava qualche dente era “scherbalo”. Se invece vestiva strambo gli si diceva che era un “zazanich” - secondo il detto “male braghesse, vela vrit” - e ai bodoli, facilmente riconoscibili, gli si faceva il verso “Bodolo flich: braghesse te pindulaju” (ti pendono le braghe) o “capot te gorì” (ti brucia il cappotto).

Una donna di facili costumi poteva anche essere chiamata “crava”. Al muletto, che cominciava darsi arie da grande perché al cinema -

|

«La prima barzelletta che ci raccontavamo da bambini: un italiano e un

croato si incontrano e si salutano dicendo buongiorno nella propria lin-

gua. Sia l’uno che l’altro chiedono il significato della parola pronunciat-

a dall’altro: “Cosa vuol dire?” - “Cia ce rec’?” rispondeva l’altro e la ti-

ritera andava all’infinito.» (nella foto la pescaria di Fiume, un luogo dove

lingue e dialetti si mescolavano inestricabilmente) |

quando il protagonista baciava la ignorina anche lui gridava “napol”, intendendo dire metà per lui - lo si ridimensionava chiamandolo “pisdrul” oppure “sgnesuliza”. Se era un piangiotto per ogni nonnulla, gli si diceva “pisdina”.

Quando attendevamo in ster che passasse il carro della ditta Marincovich, per succhiare in corsa le bottiglie di selz, il “cucer” Matteo ci faceva desistere schioccando la sua “scuria” (frusta) e quando facevamo mancanze ancora più grosse i papà ci davano col